楽天モバイルのフィルタリングはいらない?外す方法と申出書の書き方も解説

フィルタリングサービスを外したいんだけど、外す方法はある?

楽天モバイルを子ども名義で申し込む際、フィルタリングサービスが原則必須になるため、戸惑う保護者の方が多いようです。

「最強こども割」は月528円(税込)と安いのが魅力ですが、フィルタリングサービスを付けると料金が上がり、他の格安SIMより割高になってしまいますよね。

実は、楽天モバイルのフィルタリングサービスは保護者が承認することで外せます。

(青文字タップで解説へ進みます)

順に解説します。実際に我が家が外す手続きを行った経験をもとに紹介します。参考にしてみてください。

楽天モバイルのフィルタリングサービスは外せる?

18歳未満の子どもがスマホを利用する場合、法律によりフィルタリングサービスの加入が原則必要とされています。

そのため、携帯電話事業者は未成年の利用者に対してフィルタリングサービスを提供する義務があります。

楽天モバイルでも同様に、申込時には「あんしんコントロール」が自動的にオプションとして追加される仕組みになっています。

ただし、保護者が別の管理ツールで利用制限を行う場合には、楽天モバイルに「不要申出書」を提出(郵送)することで、このオプションを外すことが可能です。

- (旧)あんしんコントロール by i-フィルター:「不要申出書」を提出(郵送)

- あんしんコントロール(初期設定済みの方):my 楽天モバイル/「不要申出書」どちらも可

- あんしんコントロール(未設定の方):「不要申出書」を提出(郵送)

ここからは、フィルタリングサービスを外すために必要な手続きについて解説します。無料で使える代替ツールについても紹介します。

私は、「あんしんコントロール」の初期設定をせずに、不要申出書を提出してフィルタリングサービスを外しました。

未成年の契約では原則必須だが、不要申出書提出で外せる

回線開通後、保護者が「不要申出書」を提出することでフィルタリングサービスを解除できます。

「フィルタリングサービスを利用しない旨の申出書(フィルタリング・サービス不要申出書)」申出書は所定の住所へ郵送する必要がありますが、記入自体はとても簡単です。

後ほど不要申出書のダウンロード方法から提出方法まで詳しく解説しますね。

あんしんコントロールアプリ「初期設定済み」の方はmy 楽天モバイルアプリから解約の申請ができます。

【注意】月額利用料は日割り計算

あんしんコントロールの月額利用料は、日割り計算となります。

月途中で加入または解約された場合、月額利用料が日割りとなります。

楽天モバイルの契約が完了したら、なるべく早めに「不要申出書」を記入・発送しましょう。

別のフィルタリングツールで管理する予定であれば、契約後すぐに手続きするのがおすすめです。

フィルタリングを外しても「最強こども割」は適用

フィルタリングサービスを外すと「最強こども割」の適用から外れちゃうのでは?と心配のする保護者の方も少なくありません。

しかし、フィルタリングサービスを解除しても「最強こども割」の適用には影響しません。

公式サイトには詳しい記載がなく不安でしたが、不要申出書を提出しフィルタリングを外しても「最強こども割」の割引はそのまま適用されます。

「最強こどもプログラム」から「最強こども割」へ名称が変更されましたが、キャンペーン内容の変更はありません。

フィルタリングを外した場合の代替ツール

フィルタリングサービスを外した場合の代替ツールを紹介します。

子どもが利用するスマホの機種によってツールが異なります。

(青文字タップで解説へ進みます)

どちらも無料で利用でき、楽天モバイルの有料オプションに頼らなくても十分に子どもの利用を管理できます。

Googleファミリーリンク(Android)|無料

Googleが提供している公式のフィルタリングサービスです。

スマホにアプリをインストールするだけで、以下のような管理が可能になります。

- スマホ本体の利用時間の制限

- アプリごとの利用時間の制限

- 子どものスマホに表示させないアプリをブロック

- アプリのインストール・購入の制限

- 不適切なWebサイトのブロック

- 子どもの現在地の確認

- 利用状況の確認

Androidのスマホを持たせる場合は、ぜひ使ってみてください。

私も子どものスマホにGoogleファミリーリンクを使っていますが、管理しやすく見守りも充実していて便利なツールです。

Googleファミリーリンクの使い方や制限のかかり方については、別記事で詳しく解説しています。前もって機能を確認したい場合は以下の記事も合わせてご覧ください。

スクリーンタイム(iPhone)|無料

iPhoneに標準で搭載されているペアレンタルコントロール機能です。追加アプリのインストールは不要で、以下のような管理が可能になります。

- スマホ本体の利用時間の制限

- アプリごとの使用時間制限

- 子どものスマホに表示させないアプリをブロック

- アプリのインストール・購入の制限

- 不適切なWebサイトのブロック

- 利用状況の確認

「子どもの現在地の確認」のみスクリーンタイムではなく「探す」アプリを使います。こちらも標準搭載アプリなので、追加インストールは不要です。

私はスクリーンタイムを子どものiPadで利用していますが、しっかり管理できています。iPhoneにも安心して応用できます。

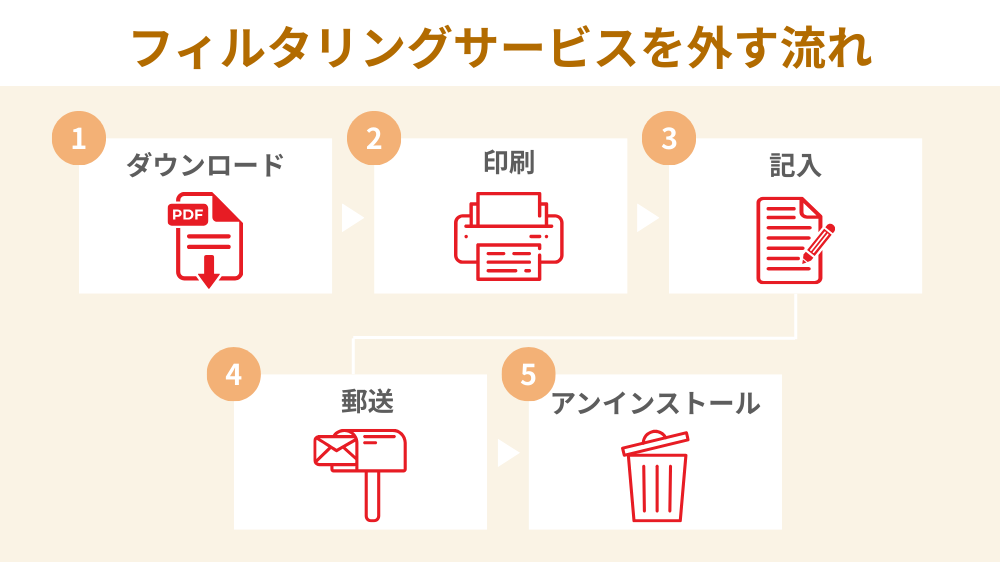

あんしんコントロールを外すまでの流れ

フィルタリングサービスを外す工程は一見多く感じますが、順番に進めれば難しくありません。

(青文字タップで解説へ進みます)

(青文字タップで解説へ進みます)

それぞれの手順を、画像付きでわかりやすく解説しますね。

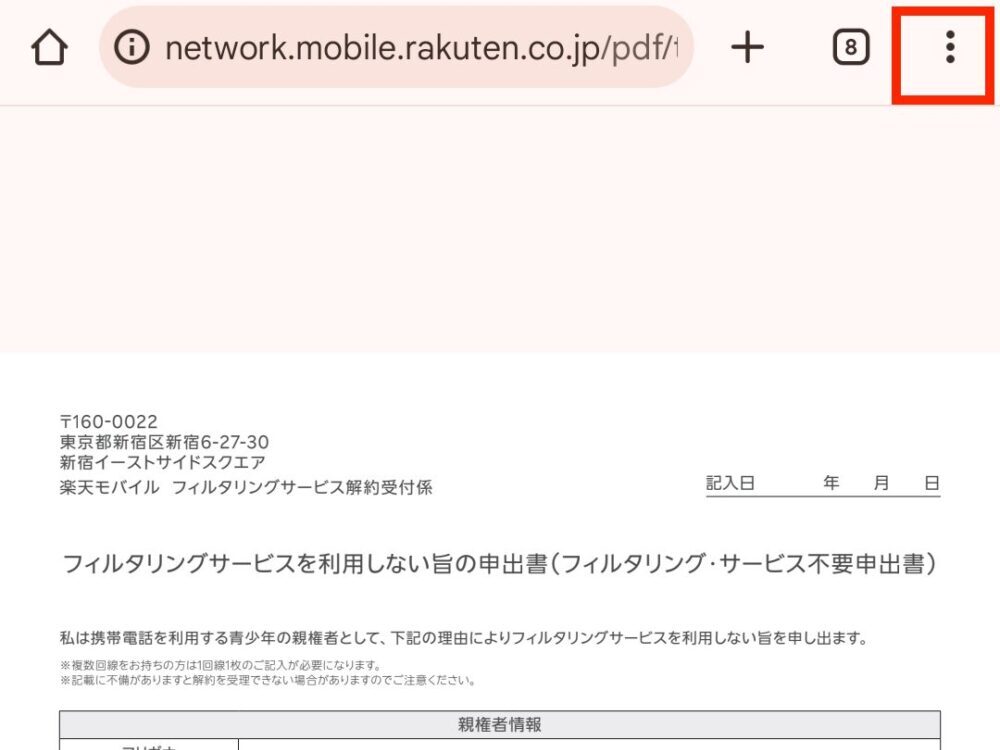

不要申出書をダウンロード

まず、楽天モバイル公式サイトから「不要申出書」をダウンロードします。保護者のスマホがあればOKです。

ここまでで、保護者のスマホに、不要申出書(PDF)が保存されました。

次は印刷しましょう。

不要申出書を印刷

続いて、不要申出書を印刷する手順を解説します。

自宅にプリンターが無くても印刷が簡単にできます。自分の好きなタイミングで進められるので忙しい方でも安心です。

印刷方法は次の2つを紹介します。

(青文字タップで解説へ進みます)

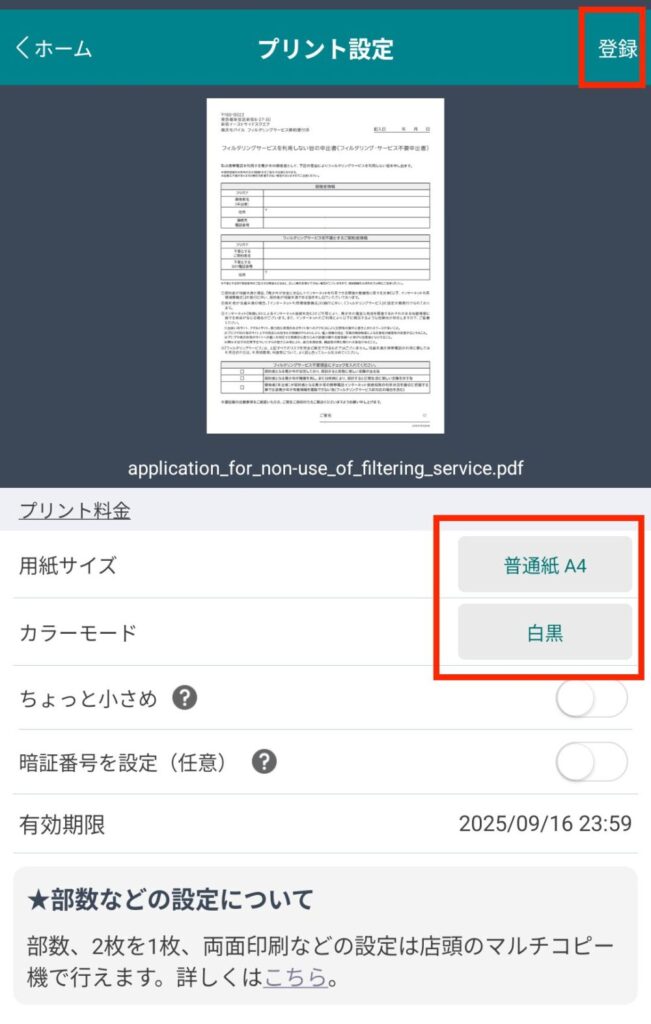

自宅プリンターで印刷する場合

自宅にプリンターがある場合は、ダウンロードした「不要申出書」を開いて印刷するだけです。

- 用紙サイズはA4を選択

- 白黒印刷で問題なし(カラーは不要)

- 用紙は普通紙で大丈夫です

プリンターによって操作画面やアプリが異なるため、詳しい操作はお使いの機種に合わせてください。

自宅で印刷できる方は、この方法が一番早いです!

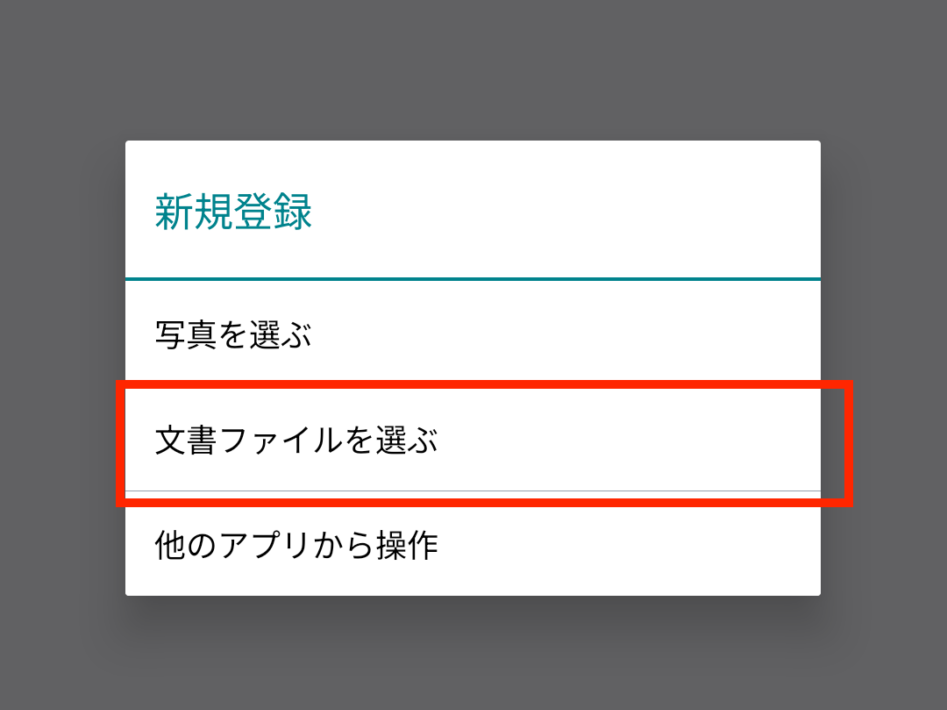

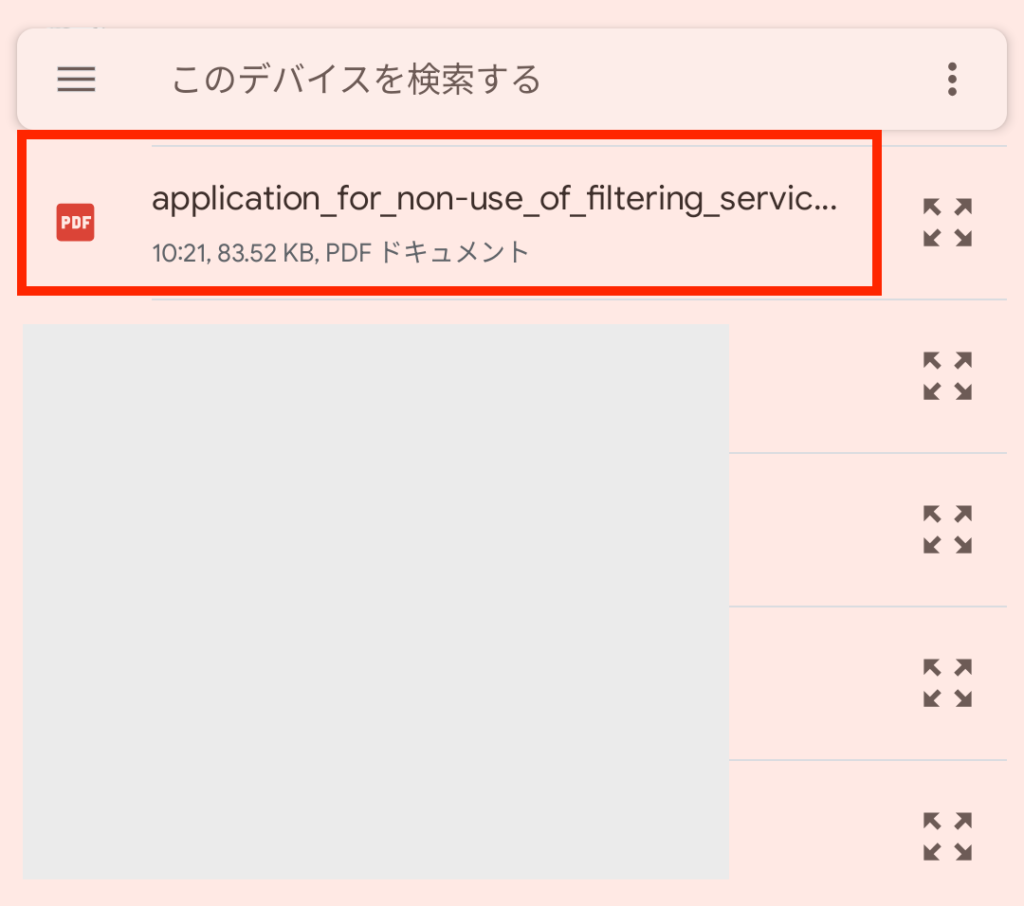

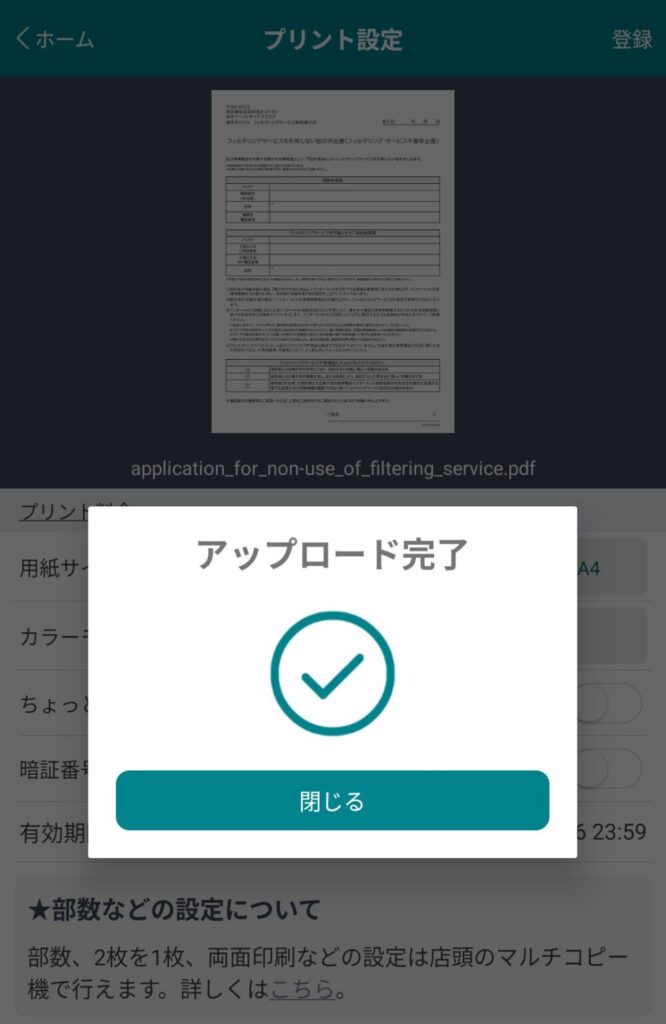

コンビニで印刷する場合(例:セブンイレブン)

コンビニ印刷なら、用紙を用意する必要がなく自分の好きなタイミングで印刷できるのでおすすめです。

コンビニ各社で印刷できますが、ここではセブンイレブンを例に解説します。

セブンイレブンを選んだ理由は、

- ユーザー登録不要で使える

- QRコードをかざすだけで迷わない

- 手順がシンプル

というメリットがあるためです。

- iPhone:👉️「かんたんnetprint」

- Android:👉️「かんたんnetprint」

この用紙は記入後に郵送します。ご家庭に切手と封筒がない場合は合わせて購入しておきましょう。

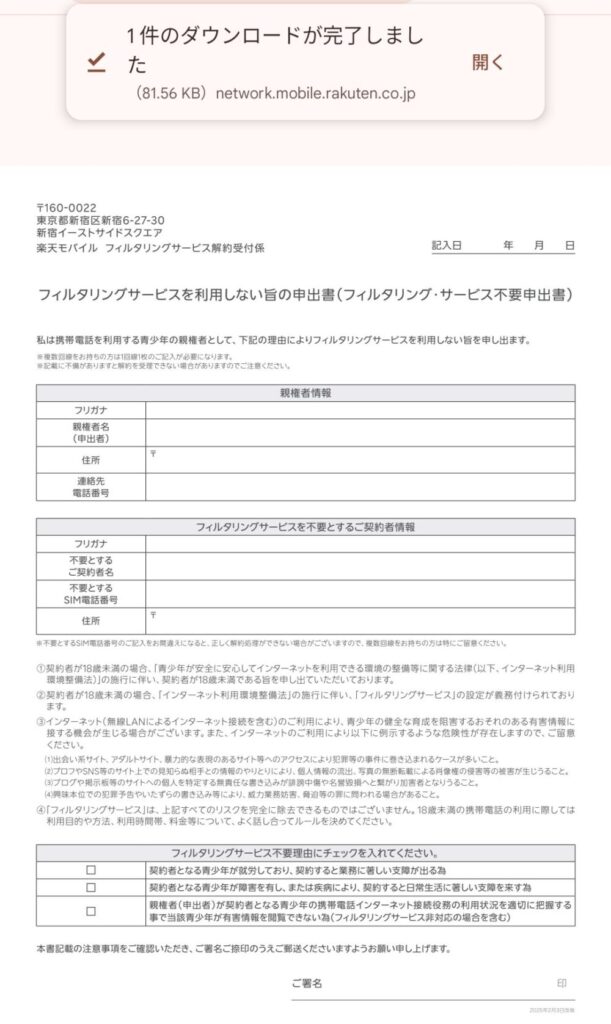

不要申請書の書き方

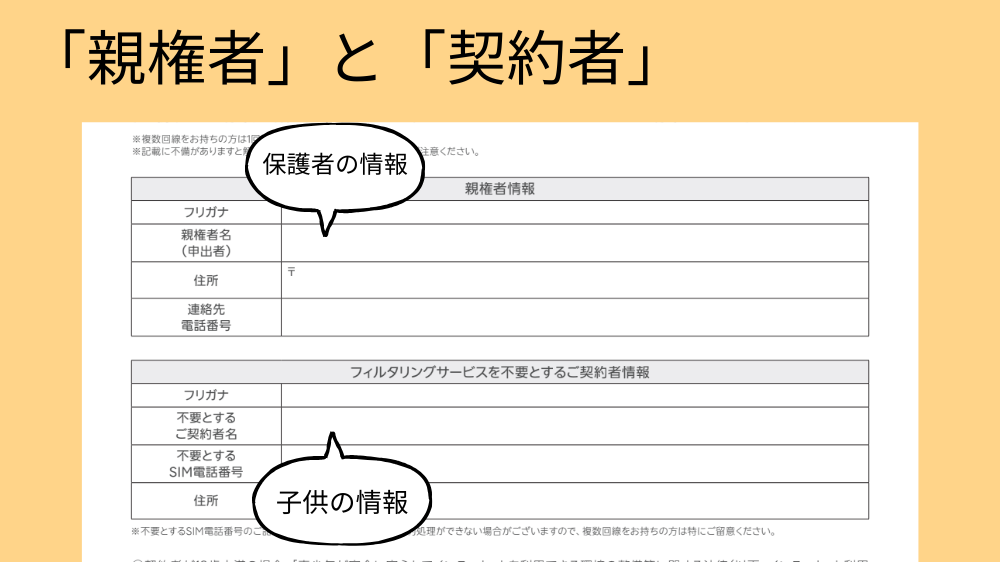

印刷した不要申出書に保護者の情報や子どもの情報を記入していきます。

不要申出書には「契約者が18歳未満の場合、法律によりフィルタリングサービスは義務付けられていますが、保護者が子どもの利用を管理するなら外せますよ」といった内容が書かれています。

- 親権者:保護者の情報

- 契約者:子どもの情報

契約した電話番号の記入間違いに注意です!

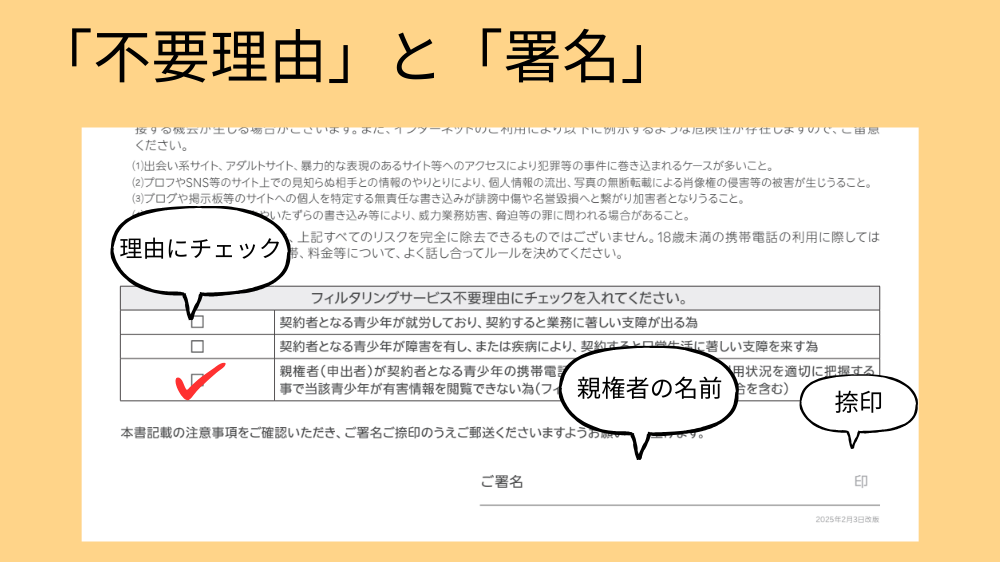

- 不要理由:(一番下)子どもが有害サイトを見ないように、保護者が利用状況を管理するため

- 署名:保護者の名前、捺印

不備があると手続きされませんので、全てに記入しましょう。

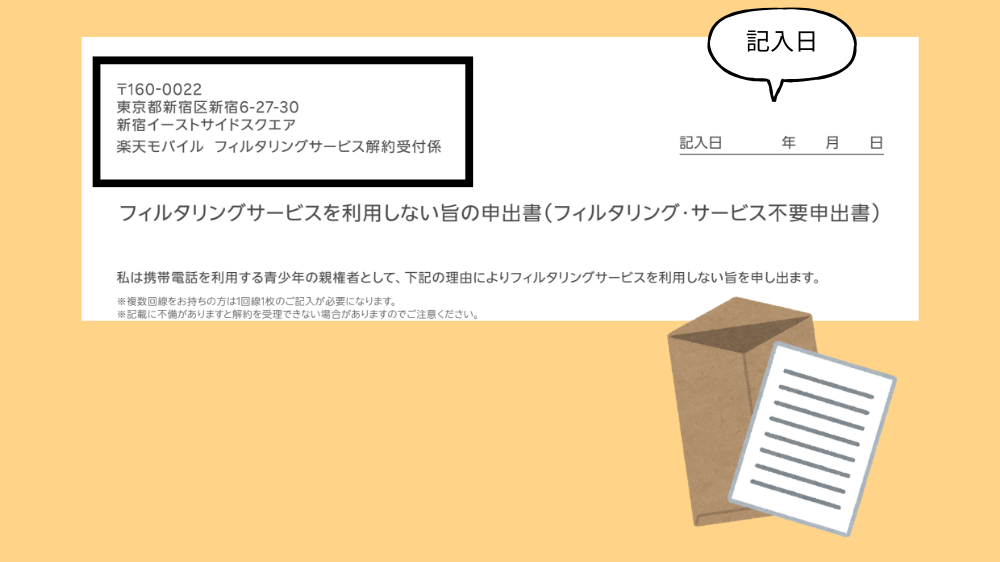

不要申請書の送付方法

ここまでの準備ができていればあとは郵送するだけです。

用紙左上に住所が書いてあります。この住所が書類を郵送する住所です。

〒160-0022

東京都新宿区新宿6-27-30

新宿イーストサイドスクエア

楽天モバイル フィルタリングサービス解約受付係

封筒に、記入した「不要申出書」を入れて切手を貼って送りましょう。

アプリをアンインストール

私は、「あんしんコントロール」をインストールせずに、不要申出書を提出してフィルタリングサービスを外しました。

インストール済みの場合は、楽天モバイル公式サイトでアンインストール方法をご確認ください。

あんしんコントロールのアンインストール方法を確認する> あんしんコントロール by i-フィルターのアンインストール方法を確認する>あんしんコントロール「初期設定済み」の場合|アプリで解約

あんしんコントロールを初期設定済みの場合は、郵送以外にもアプリで解約することができます。

お子さんの「my 楽天モバイル」アプリにて解約申請後、保護者の方が承認することで解約が完了します。

手続きが手軽にできる楽天モバイルの公式アプリです。

Android:my 楽天モバイルアプリ

iPhone:my 楽天モバイルアプリ

- my 楽天モバイルアプリを開く

- 契約プラン画面にある「オプションサービスの追加・解約」をタップ

- 解約画面であんしんコントロールの「解約を申請する」をタップ

- 「解約手続きへ進む」をタップ

- アンケートに回答し「解約手続きへ進む」をタップ

- ポップアップが表示されるため、「閉じる」をタップ

- 画面下部「変更内容を確認する」をタップ

- 変更内容に問題なければ「上記内容で申し込む」をタップ

- 【18歳以上の場合】「保護者にメールを送信する」をタップ→完了

- 【18際未満の場合】「保護者にメールを送信する」をタップ

- 【18際未満の場合】保護者のスマホから「承認する」をタップ→完了

「不要申出書」を提出しても解約手続きを進められます。

オプションの解約手続きが完了したら、「あんしんコントロール」のアンインストールをしましょう。

あんしんコントロールのアンインストール方法を確認する>まとめ:家庭に合った管理方法を選ぼう

楽天モバイルの「あんしんコントロール」を外した実体験をもとに、「不要申出書」のダウンロード方法から提出方法までを解説しました。

公式サイトだけではわかりにくい部分もありますが、代わりに無料のフィルタリングサービス(Googleファミリーリンクやスクリーンタイム)を使えば十分に管理できます。

私のように「あんしんコントロール」をインストールせずに不要申出書を提出して解除することもできます。

子ども名義での契約は不安に感じやすいですが、この記事を参考にスムーズに進められたら嬉しいです。

ご家庭に合った管理方法を選んで、子どもにスマホを持たせてみてください。

また、楽天モバイルを子ども名義で契約するには子ども自身の「楽天会員登録」が必要です。

契約前に準備しておくとスムーズですので、親が管理しやすいメールアドレスの登録方法を解説した以下の記事も合わせてご覧ください。

」をタップ-732x1024.jpg)